La haute technicité archi-complexe qui modifie le monde dans lequel fait aussi des changements historiques et anthropologiques que nous vivons des changements biologiques et écologiques.

Il s’agit ainsi, non pas d’un changement de cartographie, mais d’une véritable transformation du territoire concret. Un tel ensemble de processus complexes pose de réels problèmes à la pratique de la démocratie. En effet, comment éviter que la res-publique ne devienne res-technique ? D’ailleurs, des voix, des personnalités très importantes, comme celles qui constituent le « groupe des dix » (composé notamment d’Henri Atlan, d’Edgar Morin, de Michel Rocard et de Michel Serres… il se réunissait pour échanger sur la science et la politique), prônent déjà, depuis de longues années, un dévoiement de la démocratie vers une forme de gouvernement se rapprochant de la fameuse république platonicienne, à cette différence que dans leur version, ce serait aux scientifiques et aux techniciens de s’occuper des affaires de la cité (et non aux philosophes). C’est dans ce cadre aussi qu’un grand nombre de personnes, soucieuses de rétablir une souveraineté populaire « en connaissance de cause », tentent par divers moyens de développer des projets de vulgarisation du savoir scientifique pour qu’un « citoyen éclairé » puisse décider « en connaissance de cause ».

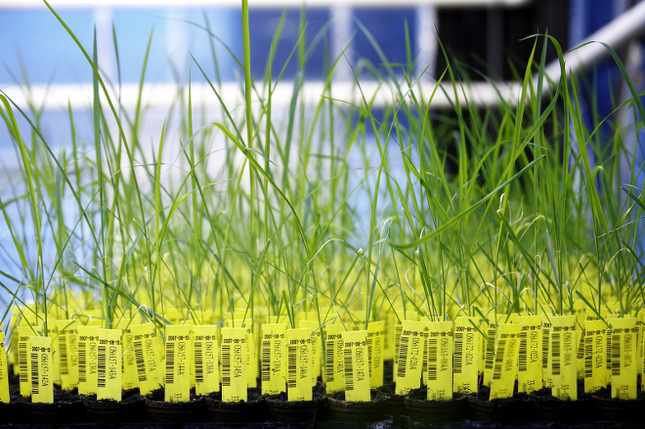

Le problème, voire l’aporie d’une telle démarche réside dans le fait que, aussi honnête et poussée soit l’entreprise de vulgarisation, la difficulté à comprendre réellement les enjeux technico-scientifiques actuels fait que, malheureusement, le public qui assiste à des conférences de vulgarisation reste tout de même condamné à croire la personne qui l’instruit. Ils ‘agit en effet d’une véritable difficulté à comprendre en intériorité et profondément des problèmes qui ne peuvent pas être réduits à la circulation de l’opinion. Par exemple, lorsque l’on parle d’OGM, de nanotechnologies, de réchauffement climatique, d’homme augmenté, etc., comment le quidam pourrait-il avoir une opinion éclairée, qui ne soit donc pas une croyance, fusse après plusieurs conférences et lectures ?

Mon point de vue, à partir duquel je travaille pratiquement depuis plus de vingt ans dans différents lieux « populaires », part de cette base: les questions et problèmes qui existent dans chaque dimension de la vie sociale, scientifique, technique, culturelle, artistique, etc., possèdent un socle commun, épochal ; il fait que ce dont il est question, dans et pour l’époque, se décline dans des langages et formes propres à chacune de ces dimensions, tout en sachant que les questions centrales sont les mêmes : celles qui fondent l’époque.

Une époque est constituée d’une série de défis, questions et problèmes ; il s’agit de comprendre à ce niveau-là, anthropologique et historique, de quoi il est question, pour réaliser que, sous des modes très différents, nous parlons de la même chose. C’est ce qu’illustre cette phrase de Canguilhem :

« Travailler un concept, c’est en faire varier l’extension et la compréhension, le généraliser par l’incorporation des traits d’exception, l’exporter hors de sa région d’origine, le prendre comme modèle, ou inversement, lui chercher un modèle, bref lui conférer progressivement, par des transformations réglées, la fonction d’une forme ».

Mon hypothèse est que la question de la forme est la question centrale de notre époque. À savoir : la modernité et la post-modernité nous ont conduit vers un nominalisme radical selon lequel la seule chose qui existe ce sont des individus sans société, des particules élémentaires sans lien réel, des mécanismes du vivant sans vie en soi, etc. Dit autrement : la question est de savoir qu’est-ce qui peut aujourd’hui se présenter comme une forme organique répondant à la dispersion sous toutes ses formes. La question qui se pose au biologiste n’est pas d’origine biologique, de même que la question qui se pose à l’artiste n’est pas d’origine artistique, comprendre cela implique de comprendre que la voie vers une pratique démocratique éclairée nécessite l’étude de ces questions-socle pour comprendre chacune des pratiques de la société.

Avec des biologistes moléculaires, j’ai eu l’expérience d’avoir passé du temps à expliquer de quoi il était question dans la déconstruction des formes artistiques, vers la dispersion de ses éléments, pour expliquer de quoi il était donc question dans la biologie moléculaire. Dans l’extension du concept, dans sa translation d’un champ à l’autre, il est possible que le citoyen sache « de quoi on parle » quand on parle, même si ce n’est pas dans son langage.